|

〈目板刺し〉通糸を、目板と呼ばれる穴が無数に開いた板に1本ずつ通す。これが目板刺しの作業であ

る。目板は、平面的に構成することによって、通糸がからまないように、また、何千本とある経糸を規則正しく配分する役目もある。

〈本付け〉目板に通された通糸は、カタン糸

を通した紋ワイヤーと接続する、本付けの作業に入る。1本ずつ通糸を、カタン糸の輪に通して結んでいく。結び目はすべて同じ高さで揃うように結ぶ。本付けが終われば、紋ワイヤーに経糸が順序よく通せるように、目板の下で畦取りを行う。

〈紋ひらい〉経糸を、紋ワイヤーの中ほどに設けられた、小さな穴に1本ずつ通していく。

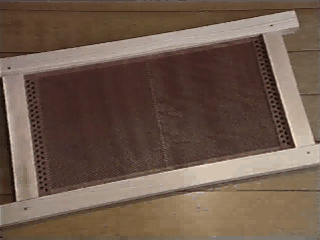

〈棒刀吊り〉経糸が紋ワイヤーに通される

と、次は棒刀吊りという作業にかかる。棒刀板と呼ばれる平らな木の板を、輪にしたカタン糸に通す。カタン糸の輪に通した棒刀板に、紐をかけ、目板に通し、ほかの棒刀板と同じ高さにして、それ以上、下がらないように目板の所でまず固定し、紐で上から吊り下げる。ジャカードから来る経糸への指令は、通糸単位のものと棒刀単位のものがあることがわかる。 |

画像をクリックすると、動画が再生されます。

|

|