|

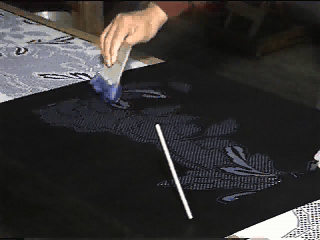

型置作業には、丸刷毛で染料液をつける摺込友禅と、色糊を

駒篦でつける写し友禅禅がある。その他に型紙で防染糊をつけておいて防染糊のない部分に刷毛・筆で色挿しをする型による堰出し友禅もある。これらの代表的なものが紅型染めと型絵染めである。

型置で注意すべきことは、送りと型合せであり、型送りの口切り作業が特に難しい。

また必ず一色一色乾燥して後、次の型置をする。

〈色糊の調整〉液場で調整した色糊は、型置

前に型置しやすい粘度に再調整する。型置する場合、柔らかい糊では型の先鋭度が落ち、反対に粘度の高い色糊で型置すると型際が美しく上がらず、また型置する人の力も十人十色なので、色糊の粘度もこれに合わせる必要があるからである。

〈型紙の準備〉和紙を型地紙とした型紙は、

水を含むと伸び、乾燥すると縮むように、型紙に含まれる水分量によって型紙の伸縮性が変化するため、型のサイズが安定しない。このため、型置するときは、前準備として、型紙を水で濡らし、型紙が伸びきった状態を常に保つようにする。 |

画像をクリックすると、動画が再生されます。

型 置

|

画像をクリックすると、動画が再生されます。

摺り工程

|

|